こんにちは、「にぎわす.com」のコブタです^^

今日は、女性児童文学作家

ビバリー・クリアリーについてです。

典拠:Washington Post

その前に・・・私の子供のころの話をちょっと聞いてください。

筆者の子どものころ、近所には図書館がありませんでした。

ところが10歳のころ、引っ越した街には、駅のすぐそばだというのに、利用者がとっても少なく、建物の中もなんだか押入れの中のような匂いのする、とっても素敵な図書館がありました。

私は二階の子ども館で、4つ下の妹と本を借りるのが好きでした。

妹は6歳でしたが、とても体が大きく、誰も小さな子だと思わなかったのか、

まだ字の読めない妹のために、何かを探してくれる司書さんはいませんでした。

だけど、その中にたった一人、声のガラガラの細いおばさん司書がいて、

その人だけが「●●ちゃん」といつも声をかけてくれて、妹に絵本を読んでくれました。

『11ぴきのねこ』だとか、のねずみの話だとか、そんなのでした(笑)

『11ぴきのねこ』馬場のぼる作

典拠: こぐま社

そして気に入った本を見つけ、

当時、図書館で配布していた、黄色の「うさこちゃん(今でいうミッフィーちゃん)」の袋に、絵本を入れてもらって、家に帰るのです。

・・・ちなみに、そこから20年後、そのおばさん司書さんは、私の上司になりました。

そうです、私は司書になりました^^

彼女は館長になっていました。

そして、翌年定年で退職され、私は彼女を見送ってから、別の図書館に移動になりました。

妹ですか?

館長の退職する日、すっかり大きくなって、「あの頃、本を読んでくださってありがとうございました」と挨拶をしに来ましたとも!

彼女も、大手・某お茶会社が経営する漫画喫茶で50人以上の部下・バイトさんを束ねる上司となって働いていましたよ。

やっぱり、大の本好きになりました。

ちなみに私がいつも夢中で読んでいたのが、英米児童文学でした。

登場人物達と、小さななぞを解いたり、冒険をしたり、不思議な世界に迷い込んだり・・・

それはそれは楽しかったですとも!

P.S.

オススメの児童文学が知りたい! などの希望があればご一報あれ!

筆者は司書じゃなくなった今も、たくさんの子供たちに読書の楽しさを伝え続けています!

中でも、ビバリー・クリアリーが大好きでした。

驚くべきことに、ビバリーは作家になる前は、図書館司書であったというから、すてきですね!

では本題に入ります(笑)

ビバリー・クリアリー プロフィール

~公式ホームページと自叙伝より~

名前: Beverly Cleary(ビバリー・クリアリー) 生まれた時の本名: 生年月日: 1916年4月12日(101歳) 出生地: アメリカ合衆国オレゴン州マクミンヴィル 活動分野: 児童文学作家、図書館司書 出身校: オフィシャルサイト: Facebook: |

ビバリー・クリアリーの生い立ちと学生生活

ビバリー・クリアリー・・・

初期のころは、「ベバリイ・クリアリー」や、「ビバリイ・クリアリー」の表記もありましたね!

ここでは、Beverlyの一般的な日本語表記:ビバリーを用いたいと思います。

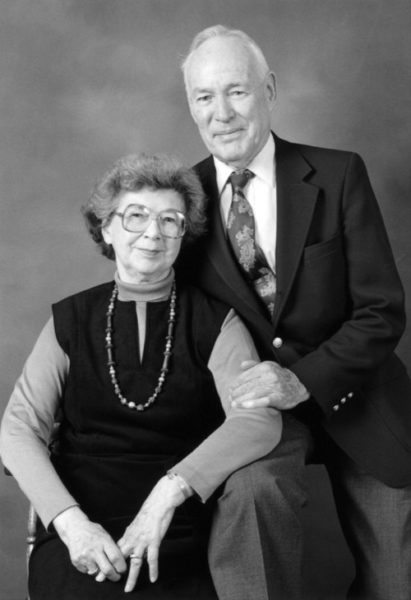

お母さまと、ビバリー・クリアリー

典拠:ramonathepest.weebly

本名、ビヴァリー・アトリー・ブン(旧姓)として、

1916年4月12日、米国オレゴン州のマクミンヴィルに、一人っ子の一人娘として生を受けます。

お母様は教師、お父様は農夫、という家庭だったそうで、

州内のヤンヒル郡という、図書館の無い農村で幼少期を過ごし、

キリスト教の長老会という宗派の子供として育てられます。

6歳の頃のビバリー・クリアリー

典拠: A Girl from Yamhill

おかあさまは、州立図書館に本をヤンヒルまで送ってくれるよう手配し、2階のロッジルームで、図書館員のような活動をしていたという。

ビバリーが6歳の時、一家はオレゴン州ポートランドに引っ越します。

元は農夫であったお父様は、そこで新しく銀行のガードマンとして働き始めたのです。

田舎から、都会っ子になることになったビバリー・・・

そこで彼女を、たくさんのハードルが待ち受けます。

小学1年生の時、担任の教師はビバリーを「読書が困難」ということで、その子達の為のグループに入れることになります。

1年生の最初の日。

1番右がビバリー。

典拠: OPB

のちにビバリーは、

「1年生の時の私は、『青い鳥』『赤い鳥』『黒い鳥』と、3つある読書グループのうち、『黒い鳥さんグループ』に入れられていました。

黒い鳥さんグループに入れられることは、とっても不名誉なことだったし、私だって上手に読みたかったけれど、どういうわけか私にはうまくできなかったのです。」

と語っています。

おそらく今でいう、識字困難の一種もあったのではないかという指摘もあります。

そして、学校図書室の司書さんの助けで、彼女も楽しめるような本を紹介してもらうようになったビバリーは、

3年生になる頃には、読書嫌いを克服・・・

本を読むことを楽しむようになり、図書館で長い時間を過ごすようになります。

6年生になる頃には、学校の宿題で彼女が書いたエッセイを読んだ、教師から「ビバリーは、大人になったら少年少女の為の作家になるべきだ」と、太鼓判を押されます。

ちなみに、ビバリーの心にはその言葉が残り、

「いつか、かつて自分が読みたくても見つけられなかった本や、近所の面白い話、自分の知ってる面白い子達の話を書く」と決めたそう。

のちに司書になる女の子が、子供のころ司書の人に一緒に本を探してもらって、苦手を克服したなんて感動ですが、

のちに世界中の言葉に翻訳されるすばらしい作家が、子供のころ、読むのが困難だったなんてそれも意外なエピソードですね!

識字障害を克服したヘンリー・ウィンクラーも、のちにハリウッドで手形を納める大俳優となり、作家やプロデューサーとして活躍しています。

ヘンリー・ウィンクラー

典拠:amazon.com

彼も子どものころ、ただの「馬鹿で、怠け者」呼ばわりされ、

「こんなんじゃ、いずれはどんな大人になるんだろうか・・・」と心配されていたわけですから、

今にして思えば、そんな周囲の大人の読みなど、ほんとに頼りにならないものですね!

現在、講師として子供たちを教えている筆者には、読み書きに困る子どもたちもいますので、とても元気の出る前例です。

そして成長したビバリーは、ポートランド市内にある、グラント・ハイスクールを卒業します。

ビバリー・クリアリー、図書館の児童図書の司書に!

オレゴン州で高校を卒業したビバリー。

少し南に下って、カリフォルニア州旧アルタ・ローマ(現在のサン・ベルナルディーノ)で、チャフィー・カレッジに進学。

そこで、児童書の図書館司書になりたいという夢を持つようになります。

カレッジで2年を過ごした後、カリフォルニア州立大学バークレー校に転入。

アメリカ国内では去年4位になった大学です。

一見、UCLAなどの方が日本では有名ですし、UCLAも今年の世界ランクでは18位と、47位の東大より、はるかに上位ですが、

UCバークレーは、カリフォルニア州の東大のようなもの!

USバークレー、1938年卒業アルバム(のようなもの)

典拠: My Own Two Feet

さきほどのUCLAに受かってはいても、UCバークレーに落ちる生徒は多数!

今年の世界ランクで15位、

米国内では昨年4位の賢い大学です。

ビバリーがどれだけ賢い生徒であったか、おわかりいただけると思います。

筆者も、用事でUCバークレーを訪れたことがありますが、学食などにも馬鹿騒ぎをする生徒は見受けられませんでした(笑)

1938年、UCバークレー大学で学士号を取得したビバリー・・・

学士号の他にも、在学中に、後の旦那様となるクラレンス・クリアリーと出会います^^

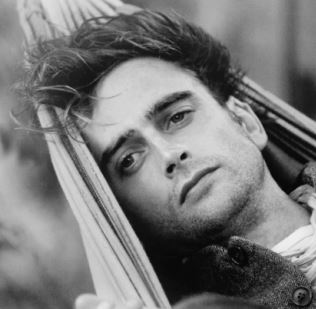

後の旦那様になる、クラレンス・クリアリー氏(1938)

典拠: Ramona The Pest by BC

素敵ですね!

ちなみに在学中の彼女は、少しでも学費を稼ぐため、お針子として縫製をしたり、

ホテルなどで客室係を務めたりと、たくさんのバイトをこなしたそう!

1939年、お次は少し北に上って、ワシントン州シアトルにある、ワシントン州立大学図書館学と情報科学で、図書館科学の分野で修士課程を修めます。

・・・すごいですね、朗読すらまともにできず、読書の苦手な子どものグループに入れられていたビバリーが・・・

情報やら図書やらの分野で大学院を卒業した状態になるだなんて!

ちょっとやそっと読書が苦手な子も、こういった例があると、とても元気が出ますね!

典拠: Stars Informer

そして同州ヤキーマにある図書館で、児童司書として活躍し始めます。

情熱的! 親に反対されて駆け落ちしたビバリー・クリアリー!

知人のブライドメイドを務めたビバリー・・・という事で、独身の時でしょうか。

典拠:My Own Two Feet

修士課程も修了ということで、日本でいえば大学院を修了し、

図書館員として就職したビバリー・・・。

彼氏であったクラレンス・クリアリー氏とはどうなったかと言いますと、

彼がローマカトリック系のクリスチャンであったという事が理由で、クラレンス氏との仲を、ビバリーのご両親はなかなか認めてくれず・・・

なんと二人は駆け落ち!

翌1940年、やっと結婚します。

典拠: Pinterest

現在では、宗教自体の違いはあっても、宗派の違いで結婚できないなんて、ちょっと珍しくなってきていますよね。

二人は、第二次世界大戦が終わった後、やっとカリフォルニア州モントレー郡のカーメルに落ち着くことできます。

激動の時代ですね・・・。

ついに始まる、ビバリー・クリアリー、作家への歩み

オークランドの病院で司書をしていた頃の様子。

話は少し戻って、1939年、

ビバリーは大学卒業後、ワシントン州ヤキーマで、児童書の図書館員として働いた後、

今度はカリフォルニア州オークランドで、軍病院の図書館司書として働き始めます。

そして1942年、

趣味でもなんでもなく、突如、本職の児童書作家として執筆活動を始めます。

それは、児童書司書として、多くの子ども達と接していた頃・・・

「これだ!」と思う本をなかなか見つけられない、年若き少年少女たちに自分を重ねます。

そして司書として、彼らのお手伝いをしようとも、

彼らのハートにヒットするような本はなかなか見つけることができなかったという経験をします。

仕事で数年間、読み聞かせやストーリーテリングを行う中、若い彼らに関係がありそうで、興味を持って貰えそうな本を、自分自身が書こう、と決意します。

子ども達に公園で、ストーリー・テリング中のビバリー。

典拠: My Own Two Feet

後にビバリーは、「使命のようなものを感じたのです」と語っている。

「子ども達にとって、文学の質や司書というのは、彼らが本を読み、ふさわしい本を見つけるのに、とても重要なことですから」と。

そして8年後の1950年、記念すべき、ビバリーの処女作『がんばれヘンリーくん(原題: Henry Huggins)』は、すぐに出版社に認められ、

後の『ヘンリーくんとアバラー(原題: Henry, his dog Ribsy)』シリーズの第一作目となります。

そして回を重ねるにつれ、これが主人公:ヘンリー君のおうちの近所に住む、ビーザスと妹のラモーナといったキャラクターを生み出してゆきます。

読まれたことがある方ならご存じかもしれませんが、

戦後すぐのアメリカの子供たちが目に浮かぶような、とてもイキイキとした、いかにも近所に住んでいそうな普通のキャラクター達は、

実はビバリー自身の子供時代の経験をベースに生み出された人々なのだそう!

1954年9月30日に撮られたもの。

典拠:oregonencyclopedia.org

彼女が生まれ育った場所の近所の人々や、

それに成人して司書になってから出会った人々も含まれているそうで、

子ども達から「クリアリーさんのアイデアはどこから出るのか?」と質問された際には、

「自分の経験や、周りの世界から。」

それに、後に説明しますが、ビバリーの誕生日が制定された

「「DEAR(読書の会みたいなもの)」の活動に参加した子供たちから受け取った手紙からも、触発されて生まれてくる」

と、答えています。

ビバリー・クリアリーの作家としての活動

典拠: wweek.com

そしてビバリー・クリアリーのお話の中心と言っても過言ではない、クインビー姉妹・・・ビーザスとラモーナのお話は、1955年に出版されます。

しかしながら、当初出版社は、彼女に「幼稚園に通う子供たちのお話を書いてくれ」と注文を出しますが、ビバリーは難色を示したといいます。

なぜなら、ビバリー自身が、幼稚園や保育所の類には通ったことがなく、経験がなかった為だそうですが、

後に、ビバリー自身が双子を出産してからは、その意識は変わってしまったのだそう。

ちなみに、ビバリーから影響を受けた作家は数多く、

ローリー・ハルツ・アンダーソンや、

少女たちの秘密の話を多く書く、児童文学作家:ジュディ=ブルーム、

ローレン・マイラクル、

小学校教師から児童文学作家になった、ジョン・シェスカなどがいる。

『ヘンリーくん』『ラモーナ』など執筆・著書・作品一覧

では、一気にいきましょう!

ここでは、最初にアメリカで出版された順に、記載させていただきます。

日本で発刊されていないものに関しては、簡単な説明を載せておきました。

猛烈な勢いで、適当に訳しているため ←コラ! タイトルと、中身がズレていたら教えてね!

「それぞれの子ども達のために、ぴったりの本が必要」と思って始めた、ビバリーの作家活動なだけに、

ABCに親しむための本や、交通ルールを守らないと危ないよ!と言ったような、教訓本もありますので、子どもたちの英会話学習にもいいかもしれませんね!

ご近所のおうちで。

典拠: My Own Two Feet

1950年 『がんばれヘンリーくん(原題:Henry Huggins)』

1951年 『ひとりっ子エレンと親友(原題:Ellen Tebbits)』

エレンは8歳の一人っ子。イタズラクラスメイトのオーティスの事で、大ゲンカをしたオースティンとエレンは、誤解が解けて、大親友になります。

1952年 『ヘンリーくんとビーザス(原題:Henry and Beezus)』

1953年 『いたずらっ子オーチス(原題:Otis Spofford)』

1954年 『ヘンリーくんとアバラー(原題:Henry and Ribsy)』

1955年 『ビーザスといたずらラモーナ(原題:Beezus and Ramona)』

1956年 『フィフティーン(原題:Fifteen)』

ジェーン・パーディは、高校2年生。ハンサムで人気者のスタン・クランダルに初めてデートに誘われて・・・

記念すべき初恋シリーズ第1弾です。

『がんばれヘンリーくん』

こちらは初版イラスト版を復活させたもの。

典拠:harpercollins

1957年 『ヘンリーくんと新聞配達(原題:Henry and the Paper Route)』

1958年 『原題:The Luckiest Girl』

シェリーは、いつも空想の世界に居る女の子! そんな彼女が、バスケットボールチームの人気者に、ニコリと微笑まれたとたん、初恋に落ちてしまいます。

1959年 『原題:Jean and Johnny』

15歳のジーンは、ハンサムなジョニーを見かけるとどうにも調子が狂ってしまいます。なんとかして勇気を振り絞り、ジョニーをダンスに誘います。

自身が無さすぎる女の子と、ありすぎる男の子の、面白くてちょっと感動的な物語!

ビバリー・クリアリーの初恋シリーズ第3弾です。

1960年 『原題:The Hullabaloo ABC』

牧の朝はとってもやかましい。ロバはいななき、豚はおののき、牛は嘆いている。このアルファベットの本には、子供や馬小屋からたくさんの騒々しい言葉を聴くことと、テッド・ランドのいきいきとした挿絵で、すてきな言葉であふれかえっています。

ABCを覚えてきた、小さな読書家さんにオススメ!

1960年 『原題:The Real Hole』

4歳の、よく似ているようでまったく違う、ふたごちゃんが掘った穴をその後、どうすべきかで、お父さんに助けてもらうことになります。

1961年 『原題:Beaver and Wally』

テレビシリーズ『原題:Leave it to Beaver』を基本とした本。

同番組の売り込みの一環か、ドラマの内容を本にしてくれと頼まれた仕事を、ビバリー・クリアリーが引き受けたという珍しいケース。

後に、ビバリー、「あれは、たいくつな仕事だった」とコメントしている・・・

すごい、勇気あるコメント!

こちらがドラマ『原題:Leave it to Beaver』[英語・動画]

回を重ねるごとに、彼らが成長していくのも見もの!

今では70前後のすてきな紳士!

1961年 『原題:Here’s Beaver!』

こちらも、テレビシリーズ『原題:Leave it to Beaver』を基本とした本。

1961年 『原題:Two Dog Biscuites』

ビバリーによる双子絵本シリーズのひとつ。

1961年 『原題:Emily’s Runaway Imagination』

ビバリーが描く、その時代を現したフィクションのひとつ。

20世紀初頭、世には自動車というものが発明された頃、オレゴン州の農村に暮らすエミリーはそのすごい想像力から、あらゆるイタズラを引き起こします。

豚に腐って発酵しかけたリンゴを与えて酔わせたり、馬に歯のホワイトニングをしてみたり、幽霊を見てしまったと思い込み恐れおののいてみたり・・・。

そんな彼女が、街に公共図書館を作るため努力を始めます。

ビバリーの子供時代でしょうか。

1962年 『ヘンリーくんと秘密クラブ(原題:Henry and the Clubhouse)』

1963年 『原題:Sister of the Bride』

ビバリー・クリアリーの初恋シリーズ第4弾です。

こちらは、旦那様と仲良くお出かけするビバリーさん。

1964年 『アバラーのぼうけん(原題:Ribsy)』

1965年 『子ねずみラルフのぼうけん(原題:The Mouse and the Motorcycle)』

古いホテルの壁に住む、若いネズミのラルフは、そこに泊まりにやってきた少年キースと友達になる。ピカピカのおもちゃのバイクを軸に、熱を出してしまったキースのために、薬は持って帰れるのでしょうか?

1967年 『原題:The Growing-Up Feet』

ビバリー・クリアリー、双子絵本シリーズの1つですね。

1967年 『原題:Mitch and Amy』

こちらは、ビバリー・クリアリーの実の双子の子供たち(マルコームとマリアンヌ)をベースにできた、双子のミッチ&エイミーの物語。

エイミーは読書が得意、ミッチは数学が得意。この世のすべての兄弟姉妹達にオススメの、いかにして兄弟との違いを認め合い、愛し合えるかという物語。

1968年 『ラモーナは豆大風(原題:Ramona the Pest)』

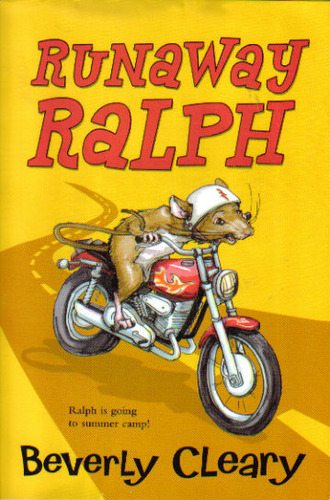

1970年 『子ねずみラルフの第二のぼうけん(原題:Runaway Ralph)』

住み慣れたマウンテン・ビュー・インから、ハッピー・エーカー・キャンプにおもちゃのバイクに乗って向かうラルフ。

ところが、ガーフィールドという少年に捕らえられた番犬サムに出会い、大好きなバイクと引き離され、自らもガーフィールドに捕らえられ、迷惑ハムスター:チャムと共に檻の中に入れられてしまう。

時とともに、第1作目でキースとの間に芽生えた同じような関係が築かれていく、ラルフとガーフ。

ラルフは無事、バイクと共に、おうちに帰れるのでしょうか?

『子ねずみラルフの第二のぼうけん』

典拠:gmvader.wp.com.jpg

1973年 『ソックス―売られていった子ネコ(原題:Socks)』

アバラーはヘンリーくんの犬でしたが、ソックスは若い、ビル&マリリン・ブリッカーさんちのネコです。

ビルとマリリンに小さな男の子が生まれました。

ソックスは、自分はまだ愛されているのか、そして赤ちゃんはそんなに悪いものでもない、というのを学ぶ時が来ます。

こちらは、後の1981年に、ウィリアム・アレン・ホワイト児童書賞でも、児童フィクション部門で受賞している。

動物のこともとっても大好きなビバリー。

典拠: My Own Two Feet

1975年 『ゆうかんな女の子ラモーナ(原題:Ramona the Brave)』

1977年 『ラモーナとおとうさん(原題:Ramona and Her Father)』

1979年 『ラモーナとおかあさん(原題:Ramona and Her Mother)』

1981年、この作品は、ナショナル・ブック・アウォードの児童文学フィクション部門受賞。

日本語版『ラモーナとおかあさん』

典拠:Amazon

1981年 『ラモーナ、八歳になる(原題:Ramona Quimby, Age 8)』

1982年 『原題:Ralph S. Mouse』

子ねずみラルフの第三弾ですね!

いつも勝手にラルフのバイクに乗り歩く、乱暴ないとこのせいで、マウンテン・ビュー・インのマネージャーは、ついにネズミの駆除を開始すると言い出します。

危険を逃れるため、人間の友達:ライアンに頼み、人間の学校に連れていってもらい、人間たちがどのように勉強しているかを学ぶ事にしたラルフ。

ところが学校でラルフはすぐに人気者になり、ついには彼がどれくらい賢いか知るために、ラルフを迷路の中を走らせる事になります。

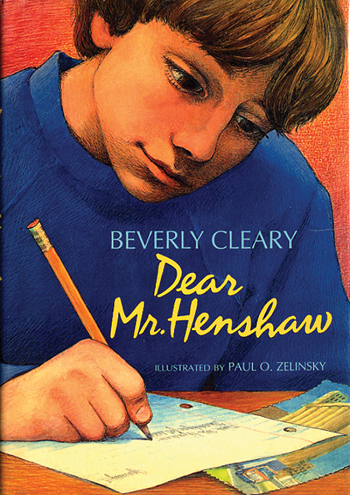

英語版『ヘンショーさんへの手紙』

典拠: TV tropes.org

1983年 『ヘンショーさんへの手紙(原題:Dear Mr. Henshaw)』

6年生のレイ・ボッツは、大好きな作家:ボイド・ヘンショウさんに手紙を書きます。その手紙の中で、新しい街で新参者になること、お弁当が盗まれた事、両親が離婚したことなどを書き連ねます。

続編が、『原題:Strider』です。

1984年、この『ヘンショーさんへの手紙』は、児童図書館サービス協会からニューベリー賞受賞。

ちなみに同賞は、1978年『ラモーナとおとうさん』と、

1982年『ラモーナ、八歳になる』も受賞している!

1984年 『ラモーナとあたらしい家族(原題:Ramona Forever)』

1984年 『原題:The Ramona Quimby Diary』

こちらは、ラモーナが大好きな少女たちが書き込めるようになった本。

少女時代にこれを買ってもらった少女たちからの「懐かしい!」のコメントは、今でも絶えない。

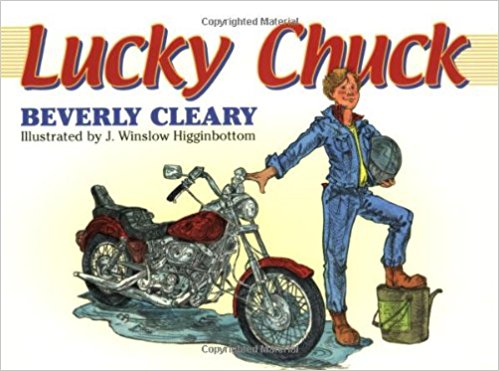

1984年 『原題:Lucky Chuck』

若者チャックは、自分のバイクを大切にメンテナンスしています。

お母さんに「気を付けなさい」と言われるも、バイクと共に外に出た際、イジワル犬に追いかけられ、曳いてしまわないようにと、セカンドギアにしたチャックのヘルメットには、虫や、木々が当たり、すっかり走るのが楽しくなったチャックは、交通ルールを忘れ、スピードを上げて走り始め・・・。

若い子ども達を心配したビバリーからの教則絵本のようなものでしょうか?

絵本『Lcuky Chuck』

挿絵は、当初のまま。

典拠: Amazon.com

1987年 『原題:Janet’s Thingamajigs』

こちらは、ジミー&ジャネットの双子絵本シリーズのひとつですね。

1988年 『原題:A Girl from Yamhill』

日本語に訳すなら、「ヤンヒルから来た少女」でしょうか。

自叙伝『A Girl from Yamhill』

典拠:Goodreads

ビバリー自身の少女時代の回想と自叙伝で、世は世界大恐慌の真っただ中、オレゴン州で禁止だらけの子供時代。

農場で育ち、学校で苦労し、母親とのややこしい関係などが描かれています。

ちなみに続編は、1995年出版の、『原題:My Own Two Feet』です。

1990年 『原題:Muggie Maggie』

マギーはある日、先生に「あなたが書いた自分の名前は、“ムギー”みたいに見えてしまう」と告げられる。けれども、絶対に筆記体を覚えない!と決めているマギーは、めげない。

ところが、お使いで、筆記体で書かれたメモを届けるよう頼まれた、その内容は・・・どうやらマギーの事が書いてある様子!

恐れていた筆記体をついに学ぶ時が来たマギーは―――。

今の日本の学校では、英語の時間に筆記体を学びませんね。

なんとも寂しいものです。

1991年 『リー・ボッツの日記―走れ、ストライダー(原題: Strider)』

83年、ニューベリー賞を受賞した『ヘンショウさんへの手紙』の続編です。

1993年 『原題:Petey’s Bedtime Story』

ピーティは、急いでベッドに入る必要はないけれど、お母さんとお父さんに、お布団や、お風呂に入れてもらったり、本を読んで貰ったり、ハグをしてもらったり、追っかけっこをするのも大好き。

けれども、お父さんとお母さんが疲れている日は、どうしたらいいのでしょうか?

ピーティはおもちゃや、ぬいぐるみ、人形たちを相手に、お話を始めます。

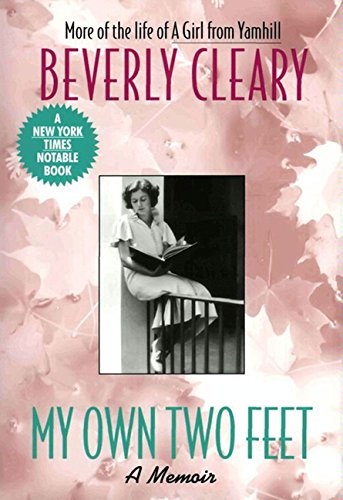

1995年 短編『原題: My Own Two Feet』

こちらは『原題: A Girl from Yamhill』(1988)の自叙伝の続編ですね。

大学へと進学したビバリーが、結婚し、最後に最初の本を出版し、作家になるところまでが描かれています。

最近版の『ラモーナ、明日へ』

典拠: Goodreads

1999年 『ラモーナ、明日へ(原題:Ramona’s World)』

4年生になった、ラモーナ。先生にスペルを覚えるよう、言われたり、小さな妹のロバータの世話や、親友の家で起こるちょっと怖い事件、ちょっぴり気になる男の子ができたりと、元気いっぱいのラモーナ!

これがラモーナシリーズの最後ですが、

2012年、『ラモーナは豆台風』で、学校図書の月刊誌『School Library Journal』誌の、全ての児童小説部門で24位に!

発刊されてからあと5~6年で半世紀が経とうかというのに、もはや圧巻としか言えませんね!

以下の、

『ラモーナとおとうさん』(1977)は1994年に、

『子ねずみラルフのぼうけん』(1965)も1989年に、100位以内にランクイン!

愛され続ける作家とは、まさにこの事ですね!

2005年 オムニバス作品 『ジミーとジャネット、ふたりはふたご(原題:Two Times the Fun)』

ジミーとジャネットの双子の物語。

ビバリーが絵本も自ら書いていたなんて、驚きです!

ちなみにこの双子絵本シリーズは、『The Real Hole』『Two Dog Biscuits』『The Growing-Up Feet』『Janet’s Thingamajigs』の内のひとつ。

ドラマ・映画化されたビバリー・クリアリーの作品と自叙伝

子どもから大人まで大人気のビバリーの作品なので、本だけにとどまらず、ドラマや映画化されたものもあります。

サラ・ポーリー主演! ドラマシリーズ『ラモーナ』1988年カナダ [英語・動画]

1988年から、カナダで放送された、全10からなるTVシリーズ『原題: Ramona』ですね。

この8歳の時の、ラモーナ役を演じる女の子、誰だかわかりますか?

文学作品のドラマ化が大好きな方なら、わかりますね^^

ドラマ『アボンリーへの道』で、セーラ・スタンリー役を演じた、サラ・ポーリーちゃんですね!

映画『ラモーナのおきて(原題: Ramona and Beezus)』 2010年米国[動画・英語]

なんとこちらは、ラモーナの姉: ビーザス役を、まさかのセレーナ・ゴメスが演じています。

児童向け文学だけではなく、

彼女は今までに、『原題: A Girl from Yamhill』と、『原題: My Own Two Feel』という、2冊の自叙伝というか、回顧録を書いています。

自叙伝『My Own Two Feet』

典拠: Amazon.com

※著書一覧の項目を参照

ビバリー・クリアリーの作品への批評がほんとに素敵!

典拠:Documents Delivered |

私たち読者にとって、ビバリーの作品は、誰も傷つけず、

例えば、主人公の1人である、ラモーナなどは・・・本当にキラキラとした元気いっぱいの子供時代のイメージが強いですが、専門家による批評はどうでしょうか?

ビバリーが描く、中流階級の子どもが、

その育っていく過程で経験すること、日々の一時一時の生活ぶりなどは、児童文学の歴史に意味のある事でした。

自身も、ニューヨーク市立の館長などを務め、『ニューヨーク・タイムス誌』のブック・レビューなどを手掛けてきた、英語児童文学学者である、レオナルド・S・マーカスという児童文学の歴史のプロとして、ビバリーの作品にこうコメントしている。

「あなたがビバリー・クリアリーの作品を読むのに、ちょうどぴったりの年齢であるなら、

それはつまり、あなたが今、人生の中で最も多感な時期にいる可能性が高い。」

そして、

「彼女の作品は、子供たちを楽しませ、勇気を与え、生活の中で洞察力がつくようになるでしょう。」と、追加している。

作品自体もそうですが、ビバリーの人となりがわかるような、素敵なユーモアのセンスも、彼女の作中の節々に表れており、

その表現の使い方も、批評家には注目されています。

児童書・青少年書をたくさん扱う、『Horn Book Magazine』誌の書評家: ロジャー・サットン氏はこう書いている。

「ビバリー・クリアリーのユーモアは、とても洗練された面白さである。

それでいて、社会風刺にも寄っていて、私が思うにそれは大人だと思う。

けれども、彼女は自分の登場人物達に、深い敬意を払っており、それらは誰も他の人を笑ったりする類のものではない。

思うに、子供たちはきっと喜んでいると思うよ、自分たちが、ちゃんと大人達と同じフィールドで扱ってもらえるなんてね。」

ウェスト・チェスター大学の児童文学の教授: パット・フリージャーは、こうコメントしています。

「ビバリー・クリアリーの本が、今も売れ続けているのは、彼女が自分の作品の読者をしっかりと理解しているからです。

読者である子供たちは、世の中の、大人ならば簡単に片づけてしまうようなことにも、時として混乱したり、おびえたりするのをよく知っており、彼らなりにそれらについて深く考察しているのも、ビバリーはよく知っているのです。」

ワシントン情報大学の、青少年サービス学の教授: エリザ・ドレサンも、

「彼女の本は、今日では、そんなに極端なものには感じられないかもしれないかもしれません。

しかし、執筆されたころにはとても新鋭だったのです。」と、延べ、

続けて、

「書かれている内容は、誠実で、正確に表現されていました」と、締めくくっています。

『20世紀の児童作家(原題: Twentieth-Century Children’s Writers)』という本は、

「ビバリー・クリアリーの、児童作家としてのインパクトは、決して過大評価されるべきではない・・・・・・

人々の記憶に残る、若い登場人物達は、命あふれんばかりの熱き精神で、若き読者たちや、大人をも魅了している。

それらのキャラクターを生み出したのが、彼女のとてつもない才能だろう。」と書いている。

・・・・・・「過大評価するな」と書いておきながら、とてつもない誉め言葉!

しかしながら、一読者である筆者も、僭越ながら、その言葉に激しく同意いたしますとも!

典拠: AZ Quaotes

それに、彼女の書いた著書を調べていて気付いたのですが、

とにかく彼女の作品を懐かしがったり、また読みたがる読者がとても多いこと!

日本では「活字離れ、活字離れ!」と叫ばれているので、とてもうらやましい事です。

著者は普段、たくさんの子ども達の活字離れに悩まされていますから、本を読みたがる子がいるなんて、本当に理想ですね!

そして、そんなワケなので、彼女の受賞歴や軌跡に関する評価は、発刊から50年以上経たものに関しても、ベタ褒めなものが多い。

ビバリー・クリアリーの受賞歴と軌跡

典拠: columbian.com

アメリカ図書館協会・・・・・・

これはどっかの国の図書館協会と違って、一部のトップの人々に無理に寄付を募ったりだとか、乱暴でも何でもないのに、「特定の図書を推薦しない」などということはない(多分)、

きちんと機能している、世界最古で、最大の図書館協会です。

1975年、ビバリーは、そのアメリカ図書館協会から、「児童文学への、しっかりとした永続的な貢献」を評価され、ローラ・インガルス・ワイルダー賞を受賞。

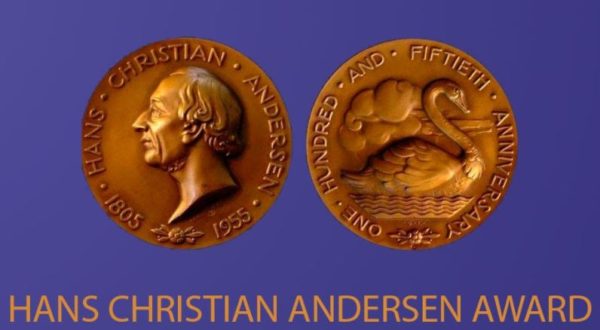

ハンス・クリスチャン・アンデルセン賞のメダル

典拠: YouTube

1984年には、2年に1度開かれる、国際ハンス・クリスチャン・アンデルセン賞に、アメリカ代表として、ノミネートされました。

児童書のための賞で、別名「児童文学のノーベル賞」とまで呼ばれる、立派な賞ですよ。

ちなみに日本人だと、

1994年、まどみちおさんや、

2014年だと、上橋菜穂子さんが、文学の部で受賞。

挿絵や絵本画だと、

1980年、赤羽末吉さん。

1984年、安野光雅さんが受賞しておられます。

こちらは、上橋菜穂子さんが受賞された時のもの。

典拠: The Japan Times

2000年4月、ビバリーは、芸術家や作家、活動家、監督、医師、エンターテイナー、スポーツ、ボランティアたちに贈られる、Library of Congress Living Legend賞を、

アメリカの文化遺産への貢献という分野において、作家であり芸術家として受賞。

2003年には、National Medal of Artsを受賞。

現在、ビバリー・クリアリーの本は、35の州で賞を受賞、

20の国と地域、それ以外にも、14の言語に訳されたくさんの賞と、栄誉を受け、他の本と一線を画している。

他にも、

カソリック図書館協会レジーナ・メダル賞(1980)、

1982年、南ミシシッピ大学銀メダリスト ← 響きがすごい。

児童書評議会全児童賞(1985)を受賞。

ハーパー・コリンズ(出版)社は、ビバリー・クリアリーの誕生日である4月12日を、National Drop Everythingと、読書の日(DEAR)として、習慣化して静かに読書する日とした。

※ 正式名称:National Drop Everything and Read。

履行しているかどうかは人によるでしょうが、彼女が由来で制定日までが、提案されるなんてすごすぎますね・・・。

またビバリーが子供の頃に住んでいた場所の近く・・・オレゴン州ポートランド、マルトノマ郡図書館、ハリウッド館のロビーの壁には、『ヘンリーくん』シリーズの、ヘンリー・ハギンズ君が住んでいた、クリキタット通りの地図が書いてある。

ヘンリー君像。

典拠: Flickr

また、同じくポートランド州ハリウッド・フェーンウッドの近隣の公園:グラント・パークの一画には、The Beverly Cleary Sculpture Garden for Children(日本語訳にするうと、「子供のための、ビバリー・クリアリー彫刻庭園」)があり、

ヘンリー君や、アバラー(英語名では、Ribsyです。あばらの浮いた犬って意味でしょうか、Ribって、あばら骨の事です。リブステーキって言うでしょ?)、ラモーナ・クインビーちゃんの像を見ることができます。

アバラー像。

前足のところから、噴水が出て、まるでアバラーが遊んでいるようになる。

典拠:movingtoportland.net

2008年6月、元フェーンウッド・グラマー・スクール(これは小~中学にかけて、ビバリーが実際に通っていた学校です)という名前であった、K-8 School(K-8とは、幼稚園~8歳くらいまでの子供が通う教育課程のことです)が、改名され「ビバリー・クリアリー・スクール」になった!

2004年、ワシントン大学インフォメーション・スクール(コンピュータサイエンスなど学ぶ学部だそうですよ!)は、

児童・青少年サービスのために、彼女の活動と、図書館員シップを尊重する活動を行う、ビバリー・クリアリー・エンドウド・チェアのための資金調達を完了!

2008年には、ワシントン大学は彼女を、Alumnus Summa Laude Dignatus Award(成績優等卒業生)に認定したと発表・・・すごい!

これはワシントン大学院が、卒業生に与える最高学位ですよ!

卒業してから、約70年後の「優等生」の称号授与!

すごいですね!

こちらは、ビバリー・クリアリー・スクール。

典拠: Oregon Live

ワシントン大学が彼女に称号授与したのですから、カリフォルニア大学バークリー校も放ってはおきません!

・・・争っているわけではないと思いますが(笑)

UCバークレーには、220人の生徒を収容できる学生寮があるのですが、それには「ビバリー・クリアリー・ホール」という名前が付けてあるそうですよ!

ビバリー・クリアリーのプライベートと2018年現在?!

「現在」って・・・失礼極まりないですが「生きておられるの?!」と思われた方も多いかと思います。

実は、ビバリー、ご健在です!

2018年4月のお誕生日で、なんと御年102歳になられます!!

100歳の頃。

典拠: Chicago Tribune

若き日に、駆け落ちまでした、夫のクラレンス・クリアリーさんとの間には、

1955年、双子のマルコム君とマリアンヌちゃんを出産・・・と言っても、現在はおじいちゃんおばあちゃんになっておられるかもしれませんね!

そしてビバリーは、夫のクラレンスさんとは、彼が亡くなる2004年まで、添い遂げました。

典拠:OPB

旦那さんが亡くなる前も、その前も、ずっとカリフォルニア州のカーメル・バレーに住んでおられます。

ビバリーが100歳になった、2016年4月12日には、メディアにも取り上げられました。

現在は、老人ホームで過ごしておられます。

100歳になったビバリー・クリアリーの朗読&インタビュー[英語・動画]

いや、この司会者達とおんなじ反応を取ってしまいましたよ。

ちょっと涙出そうです。

「100歳になるって、ドキドキしますか?」との質問に、

「あー、なろうと思ってなったわけじゃないもの」と返答するセンスはさすがです。

今こそ、100年以上も激動の時代を生き抜いたビバリーに、新刊を書いていただきたいところですが、ちょっと酷な話かもしれませんね。

ビバリーは、95歳だった2011年、『ロサンゼルスタイムス』誌のインタヴューで

「私のキャリアというのは、並外れて幸せなものだった」と語っています。

いいえ、ビバリーさん、

あなたのいきいきとした作品を読ませていただいた私たちの方がとっても幸せでしたとも!

ビバリーさん、これからもずっと元気で居て下さいね^^

コメント